2020年,由联合国减少灾害风险办公室与比利时鲁汶大学灾害流行问题研究中心联合发布的,题为《灾害的代价2000-2019》的报告表明,在过去的20年间,全球共记录了7348起自然灾害事件,造成123万人死亡和共计2.97万亿美元的经济损失,受灾人口总数高达40亿,与气候相关的自然灾害数量激增是造成灾害总数上升的最主要原因[1]。

气候变化不仅导致陆地生态系统生产力下降、海洋生态系统被严重破坏、农业生产的不稳定性增加,还导致健康和公共卫生风险加大。北京大学国际政治经济研究中心主任、全球化智库(CCG)特邀高级研究员王勇援引世界气象组织(WMO)多年来的观测数据,提出气候变化的数据正好和国际疫情近10年集中暴发的趋势贴合,这说明气候变化或是导致全球重大疫情越来越多的原因之一[2]。此外,气候变化还可能与其他因素相互叠加、放大,形成影响更为严重的系统性风险。

在此情况下,全球主要国家十分重视绿色技术战略布局,在工业、能源、交通等多个领域提出研发和应用推广规划。2020年9月22日,国家主席习近平宣布“3060”碳目标,即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,于2060年前实现碳中和。同年12月18日,中央经济工作会议将“做好碳达峰和碳中和工作”列为我国2021年经济工作的八项重点任务之一。2021年3月的“两会”期间,“碳中和”成为核心议题。碳目标的提出,是我国为应对全球气候变化向国际社会作出的郑重承诺,也是倒逼我国生产生活方式绿色转型的庄严号角。

“碳达峰”是指二氧化碳的排放达到峰值后不再增长,并逐渐下降。据世界资源研究所(WRI)的统计数据显示,全球已经有54个国家的碳排放实现达峰,其中包括美、日、俄和欧盟等发达国家[3];而“碳中和”则是指在一定时期内,通过植树造林、节能减排、碳汇等方式将排放的二氧化碳进行抵消,从而实现“零排放”的一种调控温室气体强度的措施。

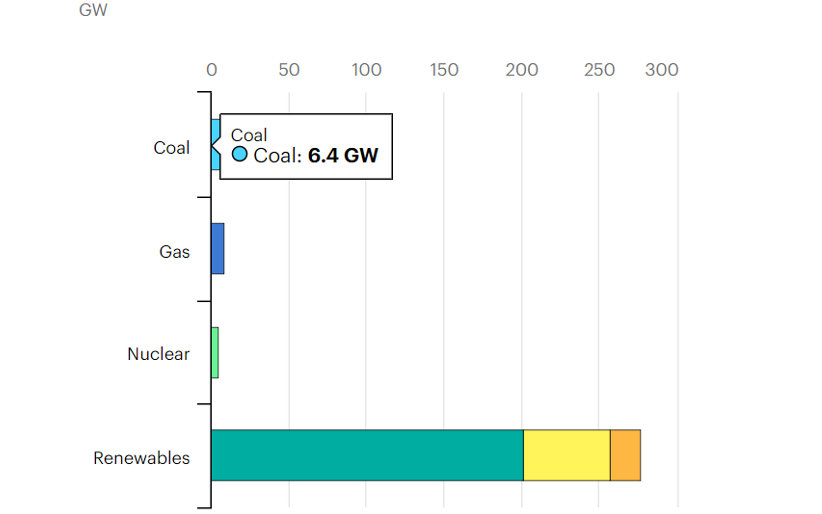

碳达峰、碳中和对中国而言,既是全新革命,也是系统工程。国家发展改革委和工信部已经先后在加快调整优化产业与能源结构、推动技术创新、发展新能源等方面作出部署,着重推动中国能源政策转型。根据国际能源署(IEA)2021年9月发表的中国国家报告,中国近90%的温室气体排放源自能源体系,想要在2030年前实现碳达峰,有赖于三个关键领域的进展:提高能效、发展可再生能源和减少煤炭使用[4]。具体而言,即需要在化石能源的使用和碳排放上做更多的调整和改进,可再生能源,主要是光伏和风电,需要进一步技术发展和迭代,在能源供给结构中占据主要地位(见图1)。这意味着绿色技术的发展将迎来另一波高峰,加快绿色领域的创新研发和专利保护也成为日渐清晰的目标。

图1 中国承诺目标情景中2020-2060年平均新增产能

近年来,通过实施能源生产和消费革命战略,一大批绿色低碳新动能正在蓬勃兴起。能源体系碳中和路线图显示,中国新增太阳能光伏发电装机总量世界第一,还拥有占全球70%的电动汽车电池产能,新能源汽车产量超过全球一半[5]。中国华能集团有限公司知识产权中心负责人表示,现阶段,我国要以关键核心技术研发为抓手,引领和带动新能源产业高质量发展。华能集团早在2010年就成立了清洁能源研究院,并形成了一批绿色能源的知识产权,包括二氧化碳捕集、利用与封存技术。截至2019年底,华能集团在清洁能源领域拥有专利近1200件,推动着能源领域中国绿色技术革命的发展。而创蓝联盟则在取暖试点项目中采用了太阳能光伏+电热取暖、太阳能光热取暖和生物质取暖3种技术路线,与西安隆基绿能科技股份有限公司和山东尚美丽家新能源公司合作进行试点,推动光伏领域专利成果转化。这两家公司目前已经分别在光伏领域和生物质燃料供热系统领域布局和提交了大量专利申请。

为促进绿色技术研发创新和推广使用,我国对于节能环保技术实行了优先审查制度。根据国家知识产权局发布的《专利优先审查管理办法》,涉及节能环保等国家重点发展产业的专利申请或者专利复审案件,可以请求优先审查。申请人提出优先审查请求时,应当提交优先审查请求书、现有技术或者现有设计信息材料和相关证明文件,并由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

优先审查对绿色技术的创新和转化都有重要意义。一方面,它加快了授权程序,能使企业创新成果及时得到有效保护;另一方面,授权期限的缩短,便于企业向潜在投资者展示其拥有专利的能力,进而加快绿色技术的商业化。

尽管要在2060年前实现碳目标难度大、挑战多,但在发展绿色技术和经济的风口下,许多行业也拥有千载难逢的发展机遇,其中最直接受益的就是新能源领域:清洁能源的开发,低碳乃至零碳、负碳技术的研发,都将给传统高碳行业带来深重的震荡,能源转型势在必行。而随着中国社会经济的转型,金融领域也将向绿色经济打开大门。

3.1 清洁能源及相关产业

中国能源体系的转型,清洁能源,尤其是光伏、风电等技术相对成熟,实际应用率较高的新能源最为受益。根据全球能源互联网发展合作组织(GEIDCO)[6]预测,在中国能源一次性消费结构中,清洁能源占比有望从目前的15%升至2030年的31%,并在2060年达到90%,实现能源体系的全面转型。

提升可再生能源比例,最大限度利用太阳能、风能、核能、氢、氨等清洁能源,推动工业领域的节能减排,推广零碳交通和绿色建筑,增强碳汇等都是中国产业转型的方向。这一进程中相关产业,例如新能源汽车、蓄电池、交通物流、基建和资源循环等以及相关装备制造、大数据平台和绿色终端产品都将迎来重大发展机遇。

3.2 绿色金融投资

中国投资协会(IAC)和落基山研究所于2020年11月发布的《零碳中国·绿色投资》蓝皮书中指出,零碳中国将催生七大投资领域,撬动70万亿绿色产业投资机会,包括可再生资源利用、能效提升、终端消费电气化、零碳发电技术、储能、氢能和数字化。其中,光伏和风电装机、跨区输电通道建设占比最大,分别达37%和30%[7](见图2)。而在这些投资领域,政府资金仅能占据一小部分,尤其是可再生资源利用,零碳发电技术等技术领域,政府鼓励研究机构、院校、企业和私人投资者联手合作,共同推进相关技术的研发、转化和商用。

绿色投资缺口为金融打开了一个更大的空间。目前,中国绿色信贷与绿色债券实现了规模化发展。截至2021年,绿色信贷超过13万亿元,绿色债券累计发行规模也超过1.2万亿元[8]。尽管相对全国信贷比例依旧偏低,但作为金融领域一个年轻的投资方向,在整个经济社会转型的档口,绿色金融和投资的空间势必会更加广阔。

图2(摘自《零碳中国 绿色投资》蓝皮书)

3.3 绿色行业知识产权布局

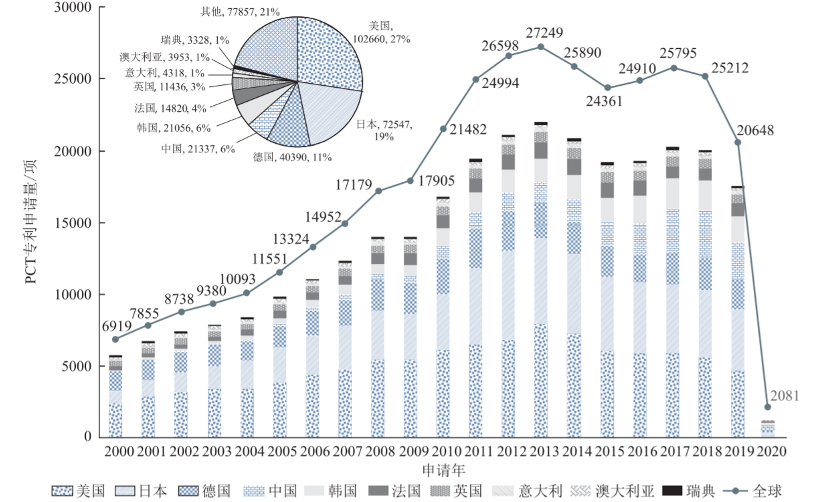

打造绿色未来的核心是创新。2010年以来,中国绿色领域专利发展非常快,PCT专利申请呈现逐年上升趋势,这得益于中国近年来对绿色发展、创新和其他环保政策的积极倡导。国家对企业及私人专利权人的政策倾斜,激励了一大批专利的出现。国家知识产权局局长申长雨表示,2020年中国PCT国际专利申请达6.9万件,稳居世界首位;国内授权发明专利53万件,每万人口发明专利拥有量达到15.8件,超额完成了国家“十三五”规划目标,这表明中国已然成为知识产权大国。但和美国、日本、德国等国家相比,中国不论是在PCT申请数量、质量还是海外布局方面都存在较大差距(见图3)。

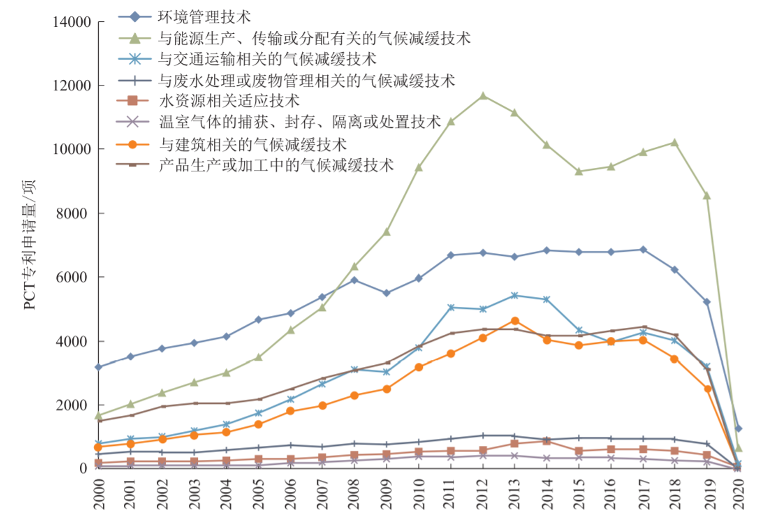

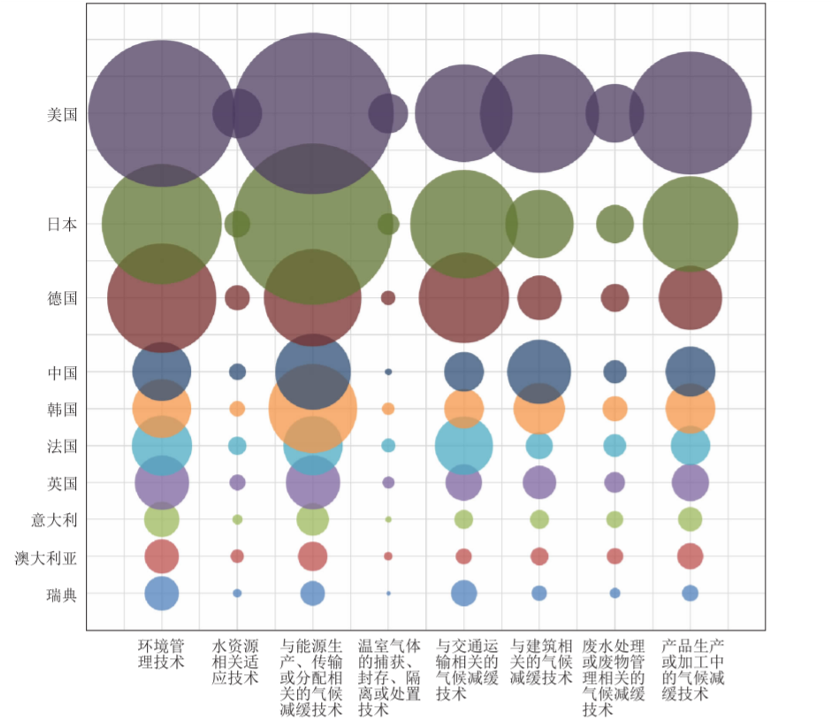

从图4(1)和(2)可以看出,全球主要国家(包括美国、德国、中国、英国、法国、日本、韩国等)的专利布局重点主要在环境管理技术、与能源生产传输或分配有关的气候减缓技术、与交通运输相关的气候减缓技术、与建筑相关的气候减缓技术以及产品生产或加工中的气候减缓技术[9]。

图3 绿色技术领域PCT专利申请量变化趋势

美国、日本和德国的各技术类别的PCT专利数量明显高于其他国家。美国除了在与交通运输相关的气候减缓技术仅次于日本外,其余7个技术类别的PCT专利数量均高于其他国家,主要研究领域在环境管理技术、能源生产传输或分配以及产品生产或加工,德国也是同样的方向;日本则是在与交通运输相关的气候减缓技术上位居第一;中国与它们相比还有一定差距。

在与环境管理技术相关的绿色行业,中国环境专利的维持年限基本在6.1年,而外国来华的绿色专利维持的年限基本在9.2年,相比而言,中国环境专利的维持年限要短很多。这暗示了目前申请的许多专利并没有真正的商业价值,这也是科技成果转化率低的一个重要原因。此外,相对于美德等国家,中国绿色行业的专利申请人海外布局意识薄弱,知识产权意识不强。中关村创蓝清洁空气产业联盟主任解洪兴指出,“中国籍的专利申请人申请的专利,96%都仅申请在中国,很少会在海外布局。而美国籍的申请人有38%布局在美国,剩下的全部是在海外。德国专利在本国的布局只有8%,92%都是在本国范围以外做布局”[10]。海外专利布局意识的薄弱,让国内专利权人很容易丧失海外的专利权,不能有效运用知识产权的手段对创新形成实质保护,开展商业竞争。

图4(1) 绿色技术领域各分支技术PCT专利申请量变化趋势

图4(2) 主要国家绿色技术领域的各技术类别分布

面对绿色产业专利申请和布局薄弱的现象,我国企业、机构和个人应该乘着“3060”碳目标的东风,加强绿色技术八大领域的探索和研究,将技术进步真正转化为商业价值,形成中国良性的“技术垄断”。比如光伏,是中国目前技术比较成熟的清洁能源产业,位列全球第一,具有一定的技术优势。但问题在于,中国在一些关键零部件和技术上尚不能实现独立自主,需要依赖外国的技术,这就一定程度上受制于人。但这也恰恰说明该产业还有很大的空间可以进行研发和创新,站在前人的肩膀上,后人应该进一步补充和完善该领域的全球知识产权布局。

中国的高新技术企业,在受到国家政策扶持的基础上,更应该制定与自己的商业目标相匹配的专利战略,将技术发展、专利意识和商业策略整合起来,进行创新和发明点的发掘和布局,以此提高自身的技术竞争力和商业竞争力。在当下大力推动绿色行业高质量发展的风口,与研发机构、私人投资者、孵化基地等联合起来,发挥自身高企的优势,共同推动中国成为全球绿色科技的知识产权高地。

[1] 联合国新闻https://news.un.org/zh/story/2020/10/1068912

[2] “气候变化或是导致全球重大疫情越来越多的原因之一”,南方+新闻板http://static.nfapp.southcn.com/content/202003/25/c3317893.html?group_id=1

[3] 世界资源研究所-资料下载https://www.wri.org.cn/resources/data_visualizations

[4] 中国能源体系碳中和路线图-执行摘要https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-carbon-neutrality-in-china/executive-summary?language=zh

[5] 中国能源体系碳中和路线图-执行摘要https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-carbon-neutrality-in-china/executive-summary?language=zh

[6] GEIDCO 官网https://www.geidco.org.cn/

[7] 《零碳中国 绿色投资》蓝皮书file:///C:/Users/86178/Downloads/202011081341393121.pdf

[8] 中国新闻网 https://www.chinanews.com/cj/2021/07-19/9523267.shtml

[9] 《碳中和背景下的国际绿色技术发展态势分析》file:///C:/Users/86178/Downloads/碳中和背景下的国际绿色技术发展态势分析.pdf

[10] 《中国环境报》电子版2020年5月14日第7版http://epaper.cenews.com.cn/html/2020-05/14/node_8.htm